- 確定申告やり方2023

- 特定口座年間取引報告書ダウンロード方法(SBI証券)

- 確定申告やり方2023年 株式等の譲渡所得

- 手順1.国税庁HPの確定申告書等作成コーナーにアクセス

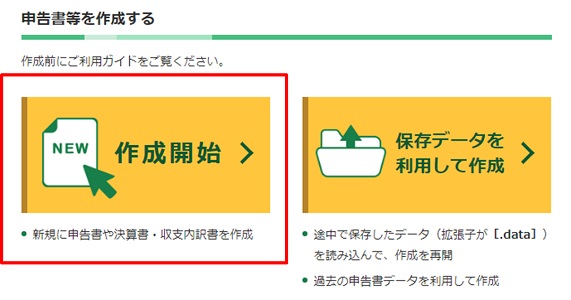

- 手順2.作成開始ボタンをクリック

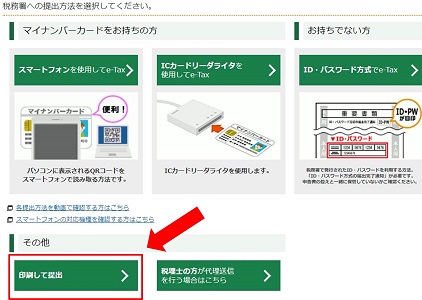

- 手順3.税務署への提出方法を選択

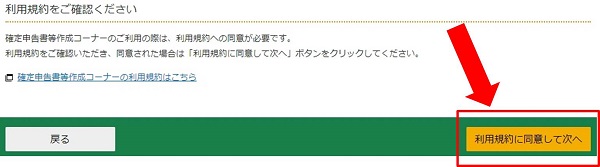

- 手順4.利用規約に同意する

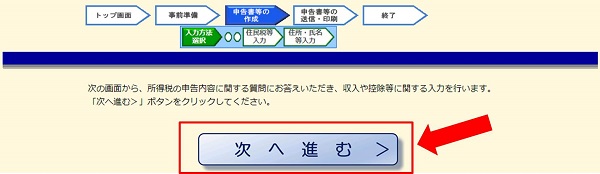

- 手順5.所得税を選択

- 手順6.確定申告書作成コーナー次へ進む

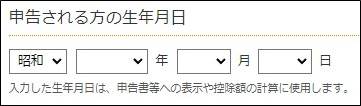

- 手順7.確定申告する方の生年月日を選択

- 手順8.申告内容に関する質問を選択

- 手順9.給与所得

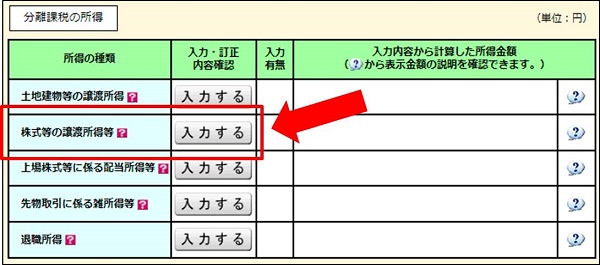

- 手順10.書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力

- 手順11.給与所得の入力

- 手順12.給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力完了

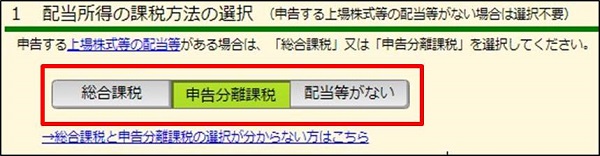

- 手順13.上場株式等に係る配当所得等

- 手順14.配当所得の課税方法の選択

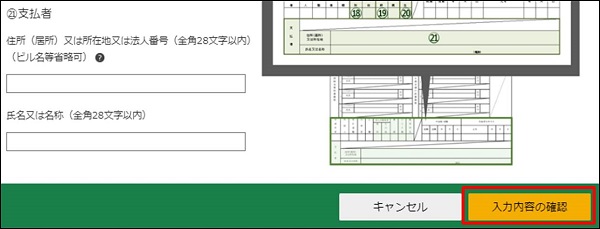

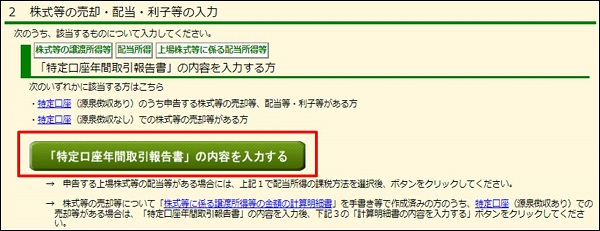

- 手順15.株式等の売却・配当・利子等の入力

- 手順16.データで交付された特定口座年間取引報告書の入力

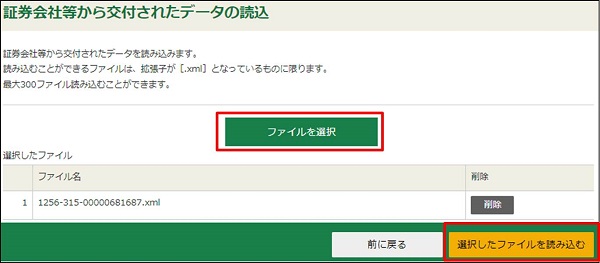

- 手順17.証券会社等から交付されたデータの読込

- 手順18.証券会社等から交付されたデータの読込結果

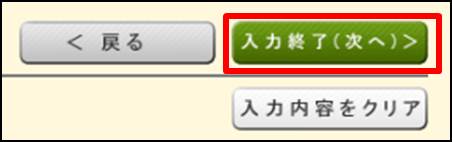

- 手順19.金融・証券税制(特定口座)入力終了

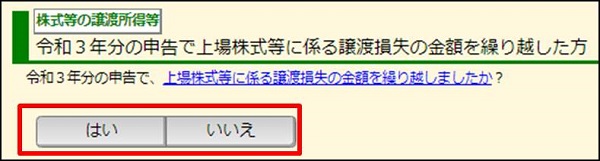

- 手順20.上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越し

- 手順21.金融・証券税制(入力項目の選択)入力終了

- 手順22.金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認1)確認終了

- 手順23.金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認2)確認終了

- 手順24.収入金額・所得金額の入力終了

- 手順25.所得控除の入力終了

- 手順26.税額控除・その他の項目の入力終了

- 手順27.計算結果確認

- 手順28.住民税等入力

- 手順29.還付金額について

- 手順30.マイナンバーの入力

- 手順31.申告書等印刷

- 手順32.確定申告書提出

- 手順6.「左のボタン選択がお分かりにならない方」を選択

- 手順7.「次へ」ボタンをクリック

- 手順8.生年月日を選択し必要項目にチェック

- 手順9.収入(所得)などについての質問に回答する

- 手順10.所得控除についての質問に回答する

- 手順11.税額控除についての質問に回答する

- 手順12.収入(所得)金額・所得控除等を入力

- 手順13.入力内容を確認

- 手順14.住民税等入力

- 手順15.住所・氏名等の入力

- 手順16.マイナンバー入力

- 手順17.帳票データダウンロード

- 手順18.入力データを保存し終了

確定申告やり方2023

確定申告やり方2023年バージョンですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーの画面構成が前回より変更されていたのでキャプチャを更新しました。

確定申告とは

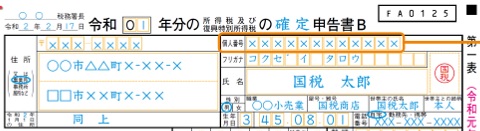

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの年間所得税を計算し申告する手続きのことで、会社員(サラリーマン)の場合は勤務先が源泉徴収税として毎月給与から天引きし年末調整で所得税の過不足を精算しているので通常は確定申告を行う必要はありません。

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの年間所得税を計算し申告する手続きのことで、会社員(サラリーマン)の場合は勤務先が源泉徴収税として毎月給与から天引きし年末調整で所得税の過不足を精算しているので通常は確定申告を行う必要はありません。

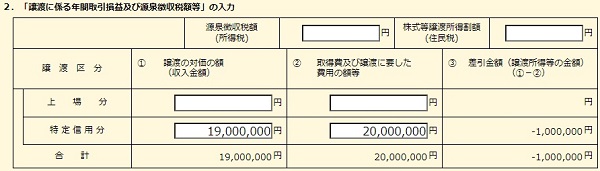

確定申告 株式損失繰越

確定申告で株式損失繰越を行うと翌年以降の株式の売却益から繰り越した損失を控除できるので、会社員(サラリーマン)でも株取引で損失が出た場合は確定申告を行い損失繰越控除をした方がお得で、控除に至らなかった損失は翌年以降3年間繰り越して売却益から控除することができます。

確定申告で株式損失繰越を行うと翌年以降の株式の売却益から繰り越した損失を控除できるので、会社員(サラリーマン)でも株取引で損失が出た場合は確定申告を行い損失繰越控除をした方がお得で、控除に至らなかった損失は翌年以降3年間繰り越して売却益から控除することができます。

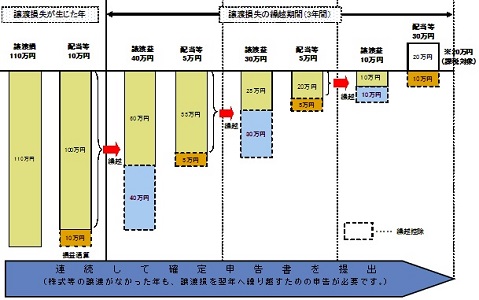

株損失の繰越控除

株損失の繰越控除の例ですが、令和4年に株式取引で100万円損して確定申告した場合、令和5年に株式取引で120万円の売却益があると、繰り越した譲渡損失100万円を差し引いた20万円が課税対象になります。確定申告で株損失の繰越控除を行っていない場合は売却益120万円すべてが課税対象となってしまいます。

株損失の繰越控除の注意事項

株損失の繰越控除は3年間有効ですが、株損失の繰越控除を行う場合は3年の間で株取引が行われていない年でも必ず確定申告を行う必要があるので、1度も株取引がなかった年でも必ず確定申告を行い損失繰越を行ってください。

株損失の繰越控除は3年間有効ですが、株損失の繰越控除を行う場合は3年の間で株取引が行われていない年でも必ず確定申告を行う必要があるので、1度も株取引がなかった年でも必ず確定申告を行い損失繰越を行ってください。

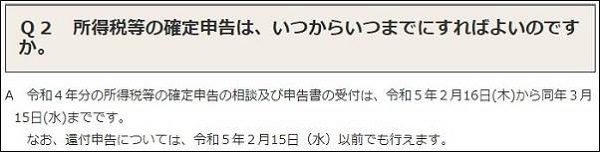

確定申告2023期間いつからいつまで

確定申告2023年提出分の期間がいつからいつまでかは国税庁のホームページで確認することができますが、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までとなっています。

確定申告2023年提出分の期間がいつからいつまでかは国税庁のホームページで確認することができますが、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までとなっています。

確定申告必要書類一覧

会社員(サラリーマン)が株損失の繰越控除を行うための確定申告必要書類一覧です。

会社員(サラリーマン)が株損失の繰越控除を行うための確定申告必要書類一覧です。

- 源泉徴収票

- マイナンバー(個人番号)

- 特定口座年間取引報告書

特定口座年間取引報告書ダウンロード方法(SBI証券)

特定口座年間取引報告書ダウンロード方法は証券会社により異なるので、お使いの証券会社のサイトを確認してください。本記事ではSBI証券での特定口座年間取引報告書ダウンロード方法を記します。

特定口座年間取引報告書ダウンロード方法は証券会社により異なるので、お使いの証券会社のサイトを確認してください。本記事ではSBI証券での特定口座年間取引報告書ダウンロード方法を記します。

手順1.SBI証券にアクセスしログイン

SBI証券のホームページに以下のリンクからアクセスしログイン。

SBI証券のホームページに以下のリンクからアクセスしログイン。

手順2.口座管理

SBI証券ログイン後画面の上部メニュー「口座管理」ボタンをクリック。

SBI証券ログイン後画面の上部メニュー「口座管理」ボタンをクリック。

手順3.電子交付書面

口座管理画面の上部メニュー「電子交付書面」ボタンをクリック。

口座管理画面の上部メニュー「電子交付書面」ボタンをクリック。

手順4.閲覧

電子交付書面画面の「閲覧」ボタンをクリック。

電子交付書面画面の「閲覧」ボタンをクリック。

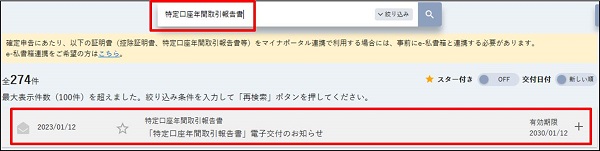

手順5.特定口座年間取引報告書 検索

閲覧画面の上部検索窓に「特定口座年間取引報告書」を入力、検索結果の「特定口座年間取引報告書 電子交付のお知らせ」をクリック。

閲覧画面の上部検索窓に「特定口座年間取引報告書」を入力、検索結果の「特定口座年間取引報告書 電子交付のお知らせ」をクリック。

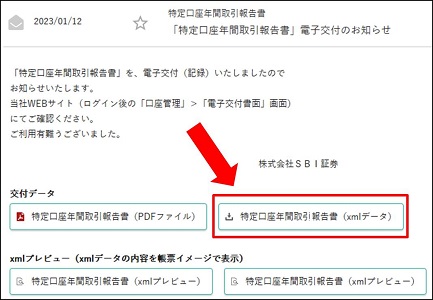

手順6.特定口座年間取引報告書ダウンロード

特定口座年間取引報告書 電子交付のお知らせ画面の「特定口座年間取引報告書(xmlデータ)」をクリックしダウンロード。

特定口座年間取引報告書 電子交付のお知らせ画面の「特定口座年間取引報告書(xmlデータ)」をクリックしダウンロード。

確定申告やり方2023年 株式等の譲渡所得

確定申告やり方2023年 株式等の譲渡所得ですが、スマホではなくPC環境で、税務署への提出方法は印刷して提出を選択した場合の手順です。

手順1.国税庁HPの確定申告書等作成コーナーにアクセス

国税庁のホームページに『確定申告書等作成コーナー』があるので以下のリンクからアクセスしてください。

手順2.作成開始ボタンをクリック

確定申告書等作成コーナー画面の申告書等を作成する欄の「作成開始」ボタンをクリック。

確定申告書等作成コーナー画面の申告書等を作成する欄の「作成開始」ボタンをクリック。

手順3.税務署への提出方法を選択

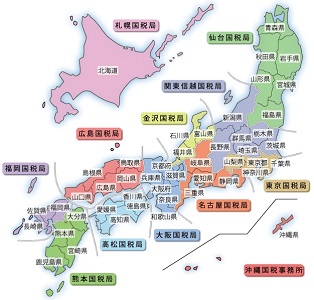

本記事は確定申告書等を印刷し、添付書類とともに住所地の所轄の税務署に提出する場合の確定申告のやり方の手順ですので、「印刷して提出」ボタンをクリック。

本記事は確定申告書等を印刷し、添付書類とともに住所地の所轄の税務署に提出する場合の確定申告のやり方の手順ですので、「印刷して提出」ボタンをクリック。

手順4.利用規約に同意する

申告書等印刷を行う前の確認画面で利用規約を確認し、同意された場合は「利用規約に同意して次へ」ボタンをクリック。

申告書等印刷を行う前の確認画面で利用規約を確認し、同意された場合は「利用規約に同意して次へ」ボタンをクリック。

手順5.所得税を選択

作成する申告書等の選択画面で作成する年分の▼をクリックし、表示された申告書一覧から「所得税」ボタンをクリック。

作成する申告書等の選択画面で作成する年分の▼をクリックし、表示された申告書一覧から「所得税」ボタンをクリック。

手順6.確定申告書作成コーナー次へ進む

所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー画面の「次へ進む」ボタンをクリック。

所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー画面の「次へ進む」ボタンをクリック。

手順7.確定申告する方の生年月日を選択

申告書の作成をはじめる前に画面で申告される方の生年月日をプルダウンから選択。

申告書の作成をはじめる前に画面で申告される方の生年月日をプルダウンから選択。

手順8.申告内容に関する質問を選択

申告書の作成をはじめる前に画面で申告内容に関する質問の回答を選択し、「次へ進む」ボタンをクリック。

申告書の作成をはじめる前に画面で申告内容に関する質問の回答を選択し、「次へ進む」ボタンをクリック。

質問 給与以外に申告する収入はありますか?

会社員(サラリーマン)で勤務先以外の収入がない場合は「いいえ」を選択。

質問 お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか?

会社員(サラリーマン)で勤務先から受け取った源泉徴収票1枚のみの場合は「はい」を選択。

質問 勤務先で年末調整が済んでいますか?

会社員(サラリーマン)で勤務先で年末調整が済んでいる場合は「はい」を選択。

質問 以下のいずれかの控除を受けますか?

「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」「認定住宅等新築等特別税額控除」の中で控除申請をするものがなければ「いいえ」を選択。

質問 税務署から予定納税額の通知を受けていますか?

税務署から予定納税額の通知を受けていない場合は「いいえ」を選択。

手順9.給与所得

収入金額・所得金額の入力画面の総合課税の所得欄の給与所得の「入力する」ボタンをクリック。

収入金額・所得金額の入力画面の総合課税の所得欄の給与所得の「入力する」ボタンをクリック。

手順10.書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力

給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力画面の書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力欄の「入力する」ボタンをクリック。

給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力画面の書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力欄の「入力する」ボタンをクリック。

手順11.給与所得の入力

給与所得の入力画面で源泉徴収票に記載されているとおりに入力し「入力内容の確認」ボタンをクリック。

給与所得の入力画面で源泉徴収票に記載されているとおりに入力し「入力内容の確認」ボタンをクリック。

手順12.給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力完了

給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力画面の「次へ進む」ボタンをクリック。

給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力画面の「次へ進む」ボタンをクリック。

手順13.上場株式等に係る配当所得等

収入金額・所得金額の入力画面の分離課税の所得欄の上場株式等に係る配当所得等の「入力する」ボタンをクリック。

収入金額・所得金額の入力画面の分離課税の所得欄の上場株式等に係る配当所得等の「入力する」ボタンをクリック。

手順14.配当所得の課税方法の選択

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の1.配当所得の課税方法の選択から「総合課税」「申告分離課税」を選択、申告する上場株式等の配当等がない場合は選択不要で「配当等がない」のままでOK。

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の1.配当所得の課税方法の選択から「総合課税」「申告分離課税」を選択、申告する上場株式等の配当等がない場合は選択不要で「配当等がない」のままでOK。

手順15.株式等の売却・配当・利子等の入力

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の2.株式等の売却・配当・利子等の入力欄の「特定口座年間取引報告書」の内容を入力するボタンをクリック。

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の2.株式等の売却・配当・利子等の入力欄の「特定口座年間取引報告書」の内容を入力するボタンをクリック。

手順16.データで交付された特定口座年間取引報告書の入力

金融・証券税制(特定口座)画面の「データで交付された特定口座年間取引報告書の入力」ボタンをクリック。

金融・証券税制(特定口座)画面の「データで交付された特定口座年間取引報告書の入力」ボタンをクリック。

手順17.証券会社等から交付されたデータの読込

証券会社等から交付されたデータの読込画面の「ファイルを選択」ボタンをクリックし、証券会社のサイトからダウンロードした特定口座年間取引報告書(xmlデータ)を読み込み「選択したファイルを読み込む」ボタンをクリック。

証券会社等から交付されたデータの読込画面の「ファイルを選択」ボタンをクリックし、証券会社のサイトからダウンロードした特定口座年間取引報告書(xmlデータ)を読み込み「選択したファイルを読み込む」ボタンをクリック。

手順18.証券会社等から交付されたデータの読込結果

証券会社等から交付されたデータの読込結果画面に表示された読込結果を確認し、問題なければ「次へ進む」ボタンをクリック。

証券会社等から交付されたデータの読込結果画面に表示された読込結果を確認し、問題なければ「次へ進む」ボタンをクリック。

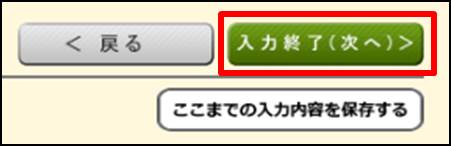

手順19.金融・証券税制(特定口座)入力終了

金融・証券税制(特定口座)画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

金融・証券税制(特定口座)画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

手順20.上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越し

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の令和〇年分の申告で上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方欄の「はい」「いいえ」を選択。前年度も確定申告を行った方は「はい」を選択。

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の令和〇年分の申告で上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方欄の「はい」「いいえ」を選択。前年度も確定申告を行った方は「はい」を選択。

手順21.金融・証券税制(入力項目の選択)入力終了

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

金融・証券税制(入力項目の選択)画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

手順22.金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認1)確認終了

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認1)画面を確認し、問題なければ「確認終了(次へ)」ボタンをクリック。

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認1)画面を確認し、問題なければ「確認終了(次へ)」ボタンをクリック。

手順23.金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認2)確認終了

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認2)画面を確認し、問題なければ「確認終了(次へ)」ボタンをクリック。

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認2)画面を確認し、問題なければ「確認終了(次へ)」ボタンをクリック。

手順24.収入金額・所得金額の入力終了

収入金額・所得金額の入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

収入金額・所得金額の入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

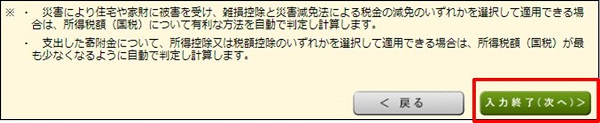

手順25.所得控除の入力終了

所得控除の入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

所得控除の入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

手順26.税額控除・その他の項目の入力終了

税額控除・その他の項目の入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

税額控除・その他の項目の入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

手順27.計算結果確認

計算結果確認画面の下部にある「次へ」ボタンをクリック。

計算結果確認画面の下部にある「次へ」ボタンをクリック。

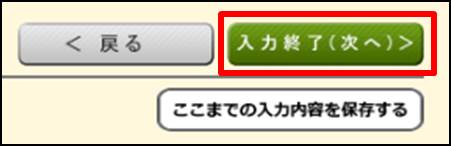

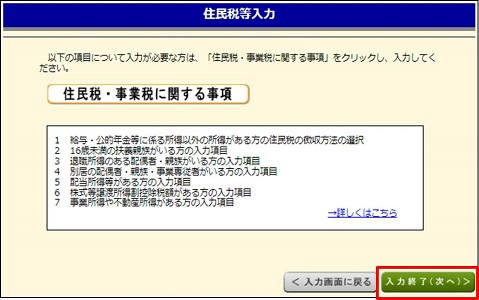

手順28.住民税等入力

住民税等入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

住民税等入力画面の下部にある「入力終了(次へ)」ボタンをクリック。

手順29.還付金額について

還付金額について画面で受取方法の選択、住所・氏名等の入力を行い、「次へ進む」ボタンをクリック。

還付金額について画面で受取方法の選択、住所・氏名等の入力を行い、「次へ進む」ボタンをクリック。

手順30.マイナンバーの入力

マイナンバーの入力画面でマイナンバー(半角数字12桁)を入力し「次へ進む」ボタンをクリック。

マイナンバーの入力画面でマイナンバー(半角数字12桁)を入力し「次へ進む」ボタンをクリック。

手順31.申告書等印刷

申告書等印刷画面の「帳票表示・印刷」ボタンをクリックすると「r4syotoku.pdf」というような名前のPDFファイルがダウンロードされるので、自宅のプリンターなどで印刷すれば確定申告書作成が完了。

申告書等印刷画面の「帳票表示・印刷」ボタンをクリックすると「r4syotoku.pdf」というような名前のPDFファイルがダウンロードされるので、自宅のプリンターなどで印刷すれば確定申告書作成が完了。

手順32.確定申告書提出

印刷した確定申告書を管轄の税務署に提出すれば確定申告が完了となります。お疲れ様でした。

印刷した確定申告書を管轄の税務署に提出すれば確定申告が完了となります。お疲れ様でした。